Роботы на производстве. Съедят ли роботы людей

Андрей Захаров, директор по развитию Datana

Андрей Захаров, директор по развитию Datana Андрей Захаров, директор по развитию DatanaКрайне низкая безработица, перетекание кадров в сферу услуг, в целом, сокращение трудоспособного населения и, одновременно, рост дефицита кадров и потребность в вводе новых производственных мощностей – пародоксальный набор вызовов, с которым сталкивается экономика. Кажется, в недалёком будущем у промышленности могут случиться серьезные проблемы. А ещё кажется, что единственный способ этого избежать – это снизить потребность в кадрах на заводах, а для оставшихся специальностей повысить привлекательность и изменить профиль профессии. В таком случае, будущее будет безоблачным, если не у всех, то у промышленной робототехники точно, ведь она, робототехника, и является ответом на перечисленные вызовы, значит спрос будет. Есть даже его численная оценка "сверху".

Андрей Захаров, директор по развитию DatanaКрайне низкая безработица, перетекание кадров в сферу услуг, в целом, сокращение трудоспособного населения и, одновременно, рост дефицита кадров и потребность в вводе новых производственных мощностей – пародоксальный набор вызовов, с которым сталкивается экономика. Кажется, в недалёком будущем у промышленности могут случиться серьезные проблемы. А ещё кажется, что единственный способ этого избежать – это снизить потребность в кадрах на заводах, а для оставшихся специальностей повысить привлекательность и изменить профиль профессии. В таком случае, будущее будет безоблачным, если не у всех, то у промышленной робототехники точно, ведь она, робототехника, и является ответом на перечисленные вызовы, значит спрос будет. Есть даже его численная оценка "сверху".

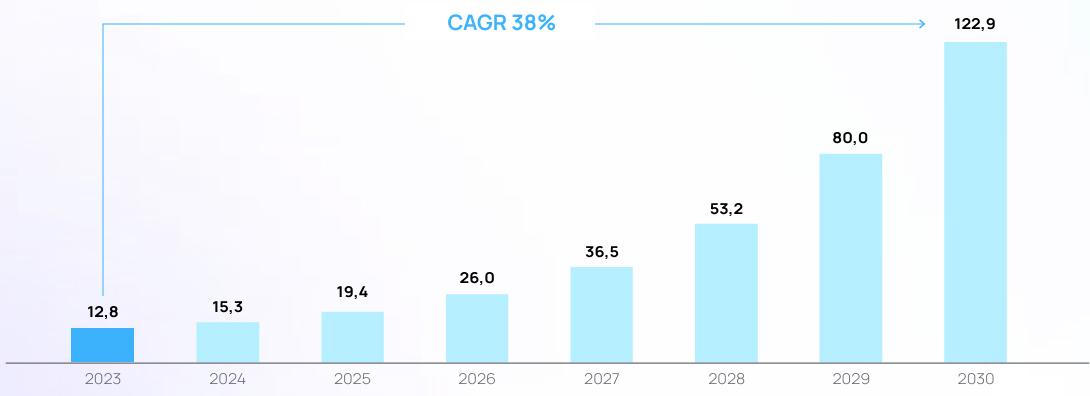

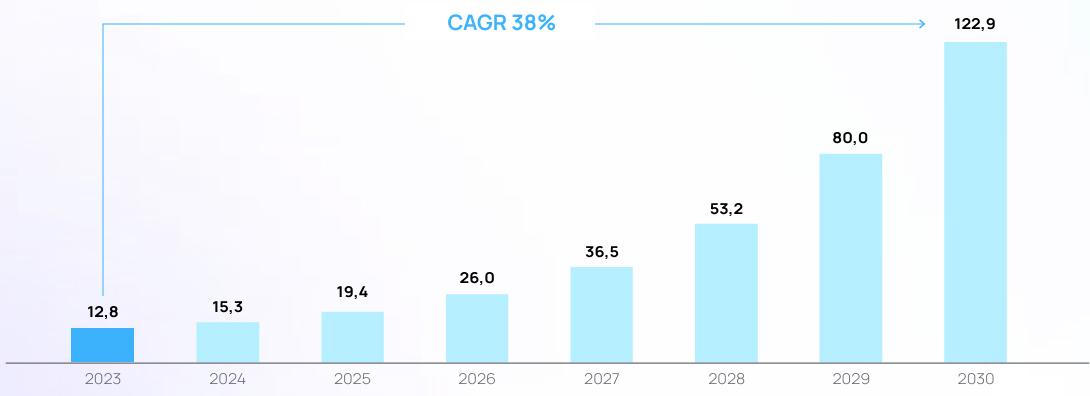

В федеральном проекте "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" текущего года обозначена цель – в 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Чтобы этого достичь, согласно недавно опубликованному исследованию Kept, необходимо обеспечить уровень свыше 194 роботов на 10 тыс. работников. Это соответствует базе установленных роботов в количестве 123 тыс. единиц, и это в десять раз превышает текущий парк внедрений.

Рисунок 1. Необходимое ежегодное увеличение объема парка роботов для попадания в топ-25 (Источник - Kept)

Рисунок 1. Необходимое ежегодное увеличение объема парка роботов для попадания в топ-25 (Источник - Kept) Рисунок 1. Необходимое ежегодное увеличение объема парка роботов для попадания в топ-25 (Источник - Kept)

Рисунок 1. Необходимое ежегодное увеличение объема парка роботов для попадания в топ-25 (Источник - Kept)

Ок, цель установлена. Но нужно ли столько роботов в стране, какая текущая оценка рынка "снизу"? На самом деле, в условиях отсутствия инвестиций, имеет значение спрос в настоящем времени, а не в будущем. Работая с тяжелыми непрерывными индустриями, мы, компания Datana, видим, что реальная жизнь не успевает за аналитическими выкладками, прогнозами и лозунгами. Проблема с кадрами пока не фокусе, она в категории "риски в будущем".

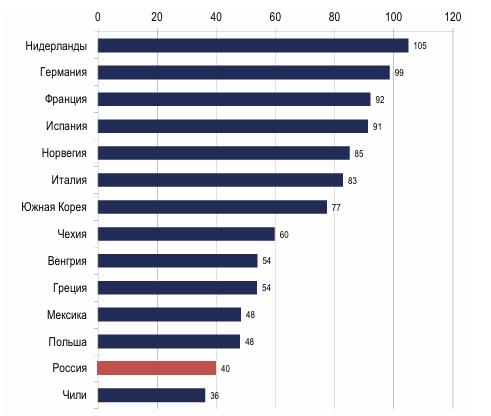

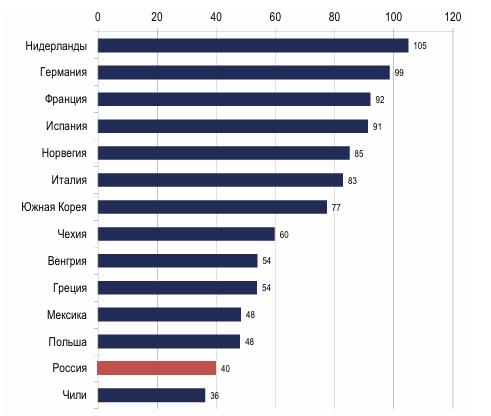

Доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на интеллект-форуме "Профсоюзы. XXI век. Образ будущего" подтверждает наши наблюдения: "Избыточная занятость и наблюдаемый дефицит труда (особенно для сложных производств) – одно целое. С одной стороны, мы поддерживаем искусственную, избыточную занятость на предприятиях, что проявляется в соответствующей производительности труда. С другой стороны, низкая производительность ведет за собой и недооценку труда. В результате, отсутствуют мотивы к технологической модернизации предприятий и замещению труда роботами (и в целом к низкой инновационной активности в экономики); все большую роль на производстве играют недостаточно квалифицированные кадры, что сказывается на качестве. Поэтому политика стимулирования создания новых рабочих мест должна сопровождаться комплексной модернизацией существующих."

Рисунок 2. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях в 2015-2017 гг. (тыс. долл. по ППС) (Источник - ЦМАКП)

Рисунок 2. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях в 2015-2017 гг. (тыс. долл. по ППС) (Источник - ЦМАКП) Рисунок 2. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях в 2015-2017 гг. (тыс. долл. по ППС) (Источник - ЦМАКП)

Рисунок 2. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях в 2015-2017 гг. (тыс. долл. по ППС) (Источник - ЦМАКП)

Инвестировать промышленники готовы лишь в настоящее. А в настоящем требуется больше удобрений, больше золота, больше лома. Строятся новые активы: цеха, заводы, порты, а кто там будет работать через 10 лет – этот вопрос на периферии внимания, как минимум, пока ставка не опустится ниже 10 процентов.... "Все в кучу, при чем тут ставка вообще", - возможно, возмутитесь вы. На самом деле, все просто – роботизация производства стоит дорого, поэтому потратить на нее заёмные средства можно, но сколько это будет окупаться? Точно больше года, а то и пяти. В общем, не проходной вариант. В данной статье предлагаю не нырять в дебри расчета экономического эффекта, субсидий и окупаемости. Предположим, что дело не в деньгах.

Кому нужно столько роботов или спрос

Чтобы это выяснить, нужно провести не опрос, а измерение (как в анекдоте). Нужно обойти ногами все цеха (ГЭМБА), провести так называемый технико-технологический аудит на предмет возможной роботизации ручных операций, найти все возможности, расставить приоритеты с учетом многих параметров, подобрать оптимальное решение, подготовить технико-коммерческое предложение. Звучит сложно, да? Вы удивитесь, но часто платит за это сам аудитор. В это инвестируют инжиниринговые компании, интеграторы, вендоры, проводя аудит бесплатно, верят в конверсию. Но дело же не в деньгах! Еще инвестирует государство, выделив 15 млрд. рублей на создание нескольких десятков региональных центров развития промышленной робототехники, которые тоже будут проводить аудиты и НИОКРы для заказчиков (возможно, бесплатно). Есть видение, что в дальнейшем это позволит создать отраслевые запросы на типовые решения. Хорошая инициатива.

Где взять столько роботов или предложение

В текущих условиях есть лишь два варианта: создать в России и привезти из Китая. Опыт того же Китая с его самым большим парком внедренных роботов (41% от мирового) говорит о том, что надо одновременно и импортировать, и создавать своё производство.

Китайские роботы дешевы и функциональны, но чтобы привезти их в Россию, надо знать как. При доставке их стоимость вырастет в полтора –два раза, а при установке может потребоваться дооснащение, локализация, сертификация, что также приводит к росту стоимости проекта.

Российские роботы, скорее, пока существуют в виде отдельных компонентов, наработок. Чтобы их собрать вместе и заставить решать прикладную задачу, например, в металлургии или на руднике, потребуется много специальной разработки. Себестоимость велика за счет импорта части компонентов, дорогого RnD, а так же отсутствия эффекта масштаба, . В общем, дорого и долго. Однако, этот путь просто необходимо пройти, ведь это вопрос национальной экономической безопасности.

На недавнем заседании Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления один из участников сказал: "Что меня мотивирует использовать именно отечественные компоненты в своих решениях? Кроме патриотизма, ничего". Дело ведь не в деньгах.